今週のきぼう

「きぼう」船内実験室運用開始から96日経過しました

マランゴニ対流実験順調、液柱の長さを変えて観察を実施

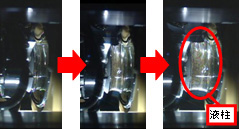

マランゴニ対流実験の液柱(シリコーンオイル)の長さの変化(側面から撮影)(クA輅AXA/諏訪東京理科大学)

「きぼう」日本実験棟では、引き続き、「きぼう」での最初の科学実験である「マランゴニ対流におけるカオス・乱流とその遷移過程」(代表研究者:諏訪東京理科大学 河村洋教授)が順調に進められています。

実験では、船内実験室にある流体物理実験装置(Fluid Physics Experiment Facility: FPEF)内で形成した液柱の長さを変化させて、マランゴニ対流の観察を行いました。マランゴニ対流が生じる液柱の長さを変えて、その様子を詳細に観察することで得られたデータは、流体物理学の発展や、化学分析や医療分析で重要となる微小流体を制御する技術への応用が期待されます。

また、9月6日には、船内実験室のハイビジョン伝送システムの機能確認試験が行われ、カメラの撮影機能や画像の地上への伝送機能に問題ないことが確認されました。

ハイビジョン伝送システムで高画質の画像を取得し、地上に伝送することで、将来的に「きぼう」を宇宙放送スタジオとして利用することや、より詳細な宇宙実験や地球観測のデータ取得などが期待されます。

「きぼう」内部の蛍光管球切れ、交換修理に向けて調整中

「きぼう」では、約2ヶ月の間に、船内実験室の17箇所のうち6箇所、船内保管室の4箇所のうち3箇所の蛍光管が球切れとなりました。蛍光管はISS共通品のため、欧州補給機(Automated Transfer Vehicle: ATV)から取り外した蛍光管との交換について、NASAと調整を行っています。

なお、必要な照度は確保されているため、「きぼう」での実験やクルーが行う作業に支障はありません。

実験運用管制チームの紹介ページを公開中

「きぼう」の利用・実験を支える、実験運用管制チームの様々な役割を紹介していますので、ぜひご覧ください。