|

||||||

�V���g���^�~�[���~�b�V�����U���@

�F�����ː����v���v��

| �� �� �e �[ �} |

|

| �F�����ː��ɑ�������Ԑ��ʌv�� |  |

�����̊T�v

�����̊T�v

�q�q�l�c��p���āA�F���D���ɂ�����z�q����S���q�܂ł̓��˗��q�ɂ��k�d�s�i���G�l���M�[�t�^�F��������ʉ߂���דd���q����Ղɉ����Ă̒P�ʒ��������蕨���ɗ^����G�l���M�[�j���z�����A���^�C���Ōv�����A����ꂽ����l����ɐ��ʓ��ʂ𐳊m�ɐ��肵�āA�F�����ː��̐����w�I���ʂ𖾂炩�ɂ���B

�����̖ړI

�����A�F���Œ����Ԃɂ킽���Đl�Ԃ���������ہA�n�\�Ŏ���y���ɋ����F�����L�̕��ː���픘���邱�ƂɂȂ�Ɨ\�z�����B���̂悤�ȏɂ����āA�F�����ː��픘�ɑ��Ē����A���N�Ǘ�������K�v������B���̂��߂ɁA����F���X�e�[�V��������Ɍ������ĉF���ł̕��ː�����\������V�X�e���i�F���V�C�\��j�Ƌ��Ɏ����Ԃł����̌v�����s����@�̊m�������̎����̖ړI�ł���B

�ߋ��̉F�������̐���

���ː��̐����w�I���ʂ͐��ʓ��ʂɂ���ĕ]�������B���ʓ��ʂ͐����W���Ƌz�����ʂ̐ςł��邪�����W���͂k�d�s�i���G�l���M�[�t�^�j�̊��ł���A�z�����ʂ͂k�d�s��ϕ������ʂł���B����Ăk�d�s�ڌv�����邱�Ƃ��A���ʓ��ʂ��v�����钼�ړI�Ȏ�i�ł���B�F�����ː����ł́A�k�d�s�ɂ��ĂO�D�Q�����u�^�ʂ��i�ŏ��d�����q����^�j����P�O�O�O�����u�^�ʂ��i���o�풆�Ŏ~�܂����S�ɂ���^�j�܂ł̗��q�����Ă��Ă���ƍl������B��X�͊��ɁA�P�X�X�S�N����Q�����۔����d�͎������v��i�h�l�k�|�Q�j�ɂ����ĂT�����u�^�ʂ��ȏ�A�P�X�X�U�N�̂r�s�r�|�V�X�����V���g���^�~�[���~�b�V�����S���@�i�r�^�l�l�|�S�j�ɂ����āA�R�D�T�����u�^�ʂ��ȏ�͈̔͂̂k�d�s���q�̊ϑ��ɐ��������B�r�^�l�l�|�S�Ɏg�p���ꂽ�q�q�l�c��}�P�����B�R�D�T�����u�^�ʂ��ȏ�́A�����W�����k�d�s�̊��Ƃ��ĕω�����قڑS�̈�ɑ�������B���̎����œ���ꂽ�k�d�s���z��}�Q�Ɏ����B�Ƃ���ŁA�S���ʂ�]������ɂ͂O�D�Q�����u�^�ʂ�����R�D�T�����u�^�ʂ��̒�k�d�s�̈悪�r�^�l�l�|�S�̎�������͓����Ă��Ȃ��B����܂Œ�k�d�s�̈�ɑ��Ă͔M�u�����ʌv�ɂ�錋�ʂ��Q�l�ɂ��Ă������A���ۂɂ͂��͈̔͂Ɋւ��Ă������ԂŌv������K�v������B

�����̌���

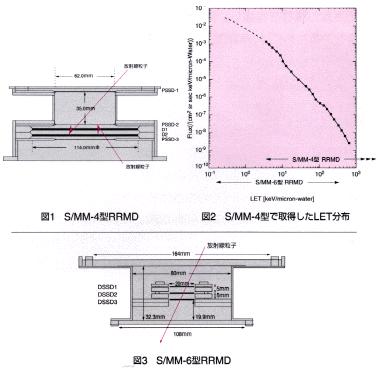

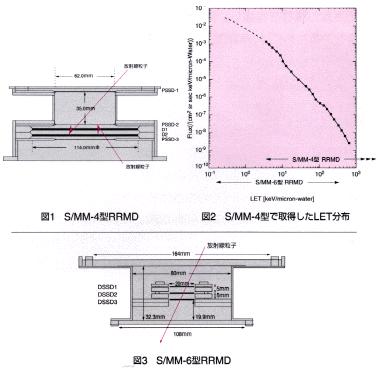

�P�X�X�V�N�T���ɑŏグ�\��̂r�^�l�l�|�U�^�q�q�l�c�͂��̂悤�Ȓ�k�d�s�̈�̗��q�𒆐S�Ɍv�����錟�o��ł���B�i�}�R�j�B�]���̂q�q�l�c�ł͈ʒu���o��Ƃ��ĂQ�����d�ו����^��p���Ă������A���̃e���X�R�[�v�^���o��͒�k�d�s�̈�̑���ɕs�����ł������̂ŁA�r�^�l�l�|�U�^�q�q�l�c�ł́A�}�R�Ɏ����悤�ɒ�k�d�s���q�����o�ł���V�����^�C�v�̂Q�����X�g���b�v�d�Ɍ^�ʒu���o��R������ׂ��e���X�R�[�v�͂O�D�Q�����u�^�ʂ�����S�O�O�����u�^�ʂ��͈̔͂̂k�d�s���q���ϑ����邱�Ƃ��ł���B

���҂���鐬��

�O�q�����悤�ɁA�r�^�l�l�|�S�^�q�q�l�c�͂R�D�T�����u�^�ʂ��ȏ�̗��q�i�P�O�O�O�����u�^�ʂ��܂Ŋϑ������j�̊ϑ����s�������A�O�q�̂悤�ɑS���ʓ��ʂ̌v�����s����ŁA����ɉ��̂n�D�Q�����u�^�ʂ�����̊ϑ����K�v�ł���B����J�������e���X�R�[�v�ɂ���āA���͈̔͂̌v�����\�ƂȂ�A�S�̂Ƃ��Ă̕]�������҂ł���B���ɂr�`�`�i�r���������@�`���������������@�`�������������j�ɂ����Ă͒�k�d�s���q�̊�^�������̂ł��邪�A���̗̈�ł̕��ː����̉�͂ɋ��͂ȃf�[�^�������̂ƍl������B

| �F�����ː��ɑ�������Ԑ��ʌv�� |  |

�@�q�q�l�c��p���āA�F���D���ɂ�����z�q����S���q�܂ł̓��˗��q�ɂ��k�d�s�i���G�l���M�[�t�^�F��������ʉ߂���דd���q����Ղɉ����Ă̒P�ʒ��������蕨���ɗ^����G�l���M�[�j���z�����A���^�C���Ōv�����A����ꂽ����l����ɐ��ʓ��ʂ𐳊m�ɐ��肵�āA�F�����ː��̐����w�I���ʂ𖾂炩�ɂ���B

�@�����A�F���Œ����Ԃɂ킽���Đl�Ԃ���������ہA�n�\�Ŏ���y���ɋ����F�����L�̕��ː���픘���邱�ƂɂȂ�Ɨ\�z�����B���̂悤�ȏɂ����āA�F�����ː��픘�ɑ��Ē����A���N�Ǘ�������K�v������B���̂��߂ɁA����F���X�e�[�V��������Ɍ������ĉF���ł̕��ː�����\������V�X�e���i�F���V�C�\��j�Ƌ��Ɏ����Ԃł����̌v�����s����@�̊m�������̎����̖ړI�ł���B

�@���ː��̐����w�I���ʂ͐��ʓ��ʂɂ���ĕ]�������B���ʓ��ʂ͐����W���Ƌz�����ʂ̐ςł��邪�����W���͂k�d�s�i���G�l���M�[�t�^�j�̊��ł���A�z�����ʂ͂k�d�s��ϕ������ʂł���B����Ăk�d�s�ڌv�����邱�Ƃ��A���ʓ��ʂ��v�����钼�ړI�Ȏ�i�ł���B�F�����ː����ł́A�k�d�s�ɂ��ĂO�D�Q�����u�^�ʂ��i�ŏ��d�����q����^�j����P�O�O�O�����u�^�ʂ��i���o�풆�Ŏ~�܂����S�ɂ���^�j�܂ł̗��q�����Ă��Ă���ƍl������B��X�͊��ɁA�P�X�X�S�N����Q�����۔����d�͎������v��i�h�l�k�|�Q�j�ɂ����ĂT�����u�^�ʂ��ȏ�A�P�X�X�U�N�̂r�s�r�|�V�X�����V���g���^�~�[���~�b�V�����S���@�i�r�^�l�l�|�S�j�ɂ����āA�R�D�T�����u�^�ʂ��ȏ�͈̔͂̂k�d�s���q�̊ϑ��ɐ��������B�r�^�l�l�|�S�Ɏg�p���ꂽ�q�q�l�c��}�P�����B�R�D�T�����u�^�ʂ��ȏ�́A�����W�����k�d�s�̊��Ƃ��ĕω�����قڑS�̈�ɑ�������B���̎����œ���ꂽ�k�d�s���z��}�Q�Ɏ����B�Ƃ���ŁA�S���ʂ�]������ɂ͂O�D�Q�����u�^�ʂ�����R�D�T�����u�^�ʂ��̒�k�d�s�̈悪�r�^�l�l�|�S�̎� ������͓����Ă��Ȃ��B����܂Œ�k�d�s�̈�ɑ��Ă͔M�u�����ʌv�ɂ�錋�ʂ��Q�l�ɂ��Ă������A���ۂɂ͂��͈̔͂Ɋւ��Ă������ԂŌv������K�v������B

�@�P�X�X�V�N�T���ɑŏグ�\��̂r�^�l�l�|�U�^�q�q�l�c�͂��̂悤�Ȓ�k�d�s�̈�̗��q�𒆐S�Ɍv�����錟�o��ł���B�i�}�R�j�B�]���̂q�q�l�c�ł͈ʒu���o��Ƃ��ĂQ�����d�ו����^��p���Ă������A���̃e���X�R�[�v�^���o��͒�k�d�s�̈�̑���ɕs�����ł������̂ŁA�r�^�l�l�|�U�^�q�q�l�c�ł́A�}�R�Ɏ����悤�ɒ�k�d�s���q�����o�ł���V�����^�C�v�̂Q�����X�g���b�v�d�Ɍ^�ʒu���o��R������ׂ��e���X�R�[�v�͂O�D�Q�����u�^�ʂ�����S�O�O�����u�^�ʂ��͈̔͂̂k�d�s���q���ϑ����邱�Ƃ��ł���B

�@�O�q�����悤�ɁA�r�^�l�l�|�S�^�q�q�l�c�͂R�D�T�����u�^�ʂ��ȏ�̗��q�i�P�O�O�O�����u�^�ʂ��܂Ŋϑ������j�̊ϑ����s�������A�O�q�̂悤�ɑS���ʓ��ʂ̌v�����s����ŁA����ɉ��̂n�D�Q�����u�^�ʂ�����̊ϑ����K�v�ł���B����J�������e���X�R�[�v�ɂ���āA���͈̔͂̌v�����\�ƂȂ�A�S�̂Ƃ��Ă̕]�������҂ł���B���ɂr�`�`�i�r���������@�`���������������@�`�������������j�ɂ����Ă͒�k�d�s���q�̊�^�������̂ł��邪�A���̗̈�ł̕��ː����̉�͂ɋ��͂ȃf�[�^�������̂ƍl������B

| �J�C�R����̔����ƕ����ɋy�ڂ��F�����ː��̉e�� |  |

�@�l�Ԃ��F���X�e�[�V�������Ŋ��邽�߂ɂ́A���̂ɋy�ڂ��F�����ː��Ɣ����d�͂̕����I�e�����\���ɉ𖾂��Ă������Ƃ��K�v�ł���B����܂łɎ��{���ꂽ�F����������͉F�����ː��ɔ픘������ł́A���̌�̔����ߒ��Ŋ�`��ˑR�ψق��銄������������ƕ���Ă���B����̎����ł͈�`�w�I�A�����w�I�ɍł��������i��ł��鍩���̈�ł���J�C�R�����p���āA�����d�͉��ɂ�����F�����ː��e������A�z����̐����E����A��`�����̊p�x���猟������B

�@�J�C�R�̗����V���g���ɓ��ڂ���̂́A���̎������ŏ��ł��邪�A����܂ŁA�F�����̍����ɑ��鐶���w�I�A��`�w�I�e���Ɋւ��ẮA�i�i�t�V����i�a������������A�P�X�W�U�N�j��V���E�W���E�o�G�i�r�i��A�P�X�X�S�N�j���ޗ��Ƃ��������Ȃǂ�����B������̎����ł��F�����̉e�����݂��A����͕��ː��Ɣ����d�͂̑�����ʂɈ���ƍl�����Ă���B

�@�J�C�R���ł͎Y������قڂR����܂ōזE�������ŁA���̌�x���ɓ��蕪��~����B�����āA�����Ԓቷ�ɐڐG������Ȃǂ̕��@�Ől�H�z�~�����A���̌㎺���ɖ߂��Ɨ��͋x��������߁A��̍ĊJ���N���P�O���śz������B������̉ߒ����l�����A�F�����ː��̃J�C�R��ɋy���e�����݂邽�߂ɂ́A�Y���Ԃ��Ȃ����i�����������j�i�}������(1)�j�Ƌx���o�����i�}������(2)�j��p����B

�@��������i��́A����⎈�̔����Ɋ֗^����d�Q�[���Η���`�q�������A�_�ѐ��Y�ȁ^�\���E�����_�ƋZ�p�������j��蕪�������B���̈�`�q�͔��������i�Y���Q�S�|�S�W���ԁj�ɔ������A�c������A�r�ɑ��ʓI�Ȕ����������N���B�܂��A���̕i��͋x���o�������ɂ����āA�w�����̑̕ǗZ���̍ہA�����u�������ɂ���Ĕw�ʂł̍��E�̋�����Č������Ղ��A��`����������B����ɁA���������̗��ɂw�����Ǝ˂����\����������A���̗��������Ɏ��S���A�z�����Ă��c�����̔���o�߂��x���������Ƃ���A���琶���I�ȓI�e�����N���Ă��邱�Ƃ��l������B

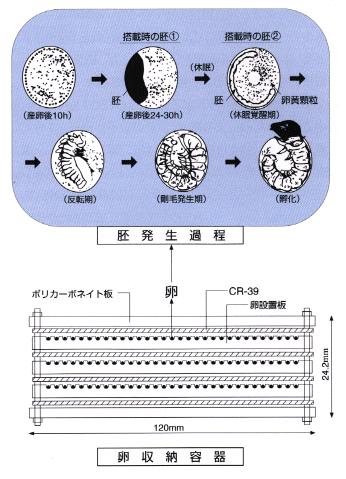

�@���̂悤�ȓ��������J�C�R��l�H������ɂ���đ��B���A���ꂩ�瓾�����𗑐ݒu�i�P�Q�����~�P�Q�����j���ɒu���A���̉����v���X�`�b�N���ő̔�Ռ��o�ށi�b�q�|�R�X�j�ŕ����B

�@������R���d�ˁA�P�Z�b�g�Ƃ��i�}�Q�Ɓj�A�Q�Z�b�g�p�ӂ���B�����āA��͎Y���Q�O���Ԍ�̔������������A�����ɂ͋x���o�������튯�`�����̗������[���A�V���g���ɓ��ڂ���B

�@�V���g���A�Ҍ�A�b�q�|�R�X�̉F�����ː���ՂɊ�Â��F�����ː��Ƀq�b�g���ꂽ���Ƃ���Ȃ��������ƂɑI�ʂ��A�q�b�g���ꂽ���̛z�����A�c���ł̊�`�̔������A������ł̓ˑR�ψقɔ������Ȃǂɂ��Ē�������B

�@�����������ʼnF�����ː��̉e��������ꍇ�A�V���g���A�Ҍ�ɛz�����A����E�����ւ̉e������ю�����ł̌`�ԓI�ˑR�ψق̋N�邱�Ƃ��\�z�����B����A��������i�x���o�����j�ɔ����d�͂Ȃǂ̊��v���ɂ���āA�c���ł̑̐߂̊�`�������z�肳���B���������āA�O�q�̃V���E�W���E�o�G��i�i�t�V�̎������ʂɉ����A��^�����ɋy�ڂ��F�����ː��Ɣ����d�͂̉e�������ڍׂɌ����ł���B����ɉF���X�e�[�V�������ł̉F�����ː��Ɣ����d�͂����̂ɋy�ڂ������I�e���ɂ��Ă������I�ȏ�����邱�Ƃ��ł���B

| �F�������^����咰�ۓˑR�ψٍזE�ւ̉e������ |  |

�@���ɁA�זE���c�m�`�ɂ��炩���ߒn��ŕ��ː����Ǝ˂��đ������N�������咰�ۂ̉F���ł̏C���ߒ��ׁA�����d�͂̉e���̗L����������B���ɁA���܂��܂ȑ咰�ۍזE�A�v���X�~�h�c�m�`��p���āA�F�����ː��̉e�����זE�v���ƓˑR�ψٗU�����̊ϓ_���璲�ׂ�B�i�O�҂ɂ̓o�C�I�X�y�V�����E�{�b�N�X�A��҂ɂ̓h�V���[�^���g�p����B�j

�@�r�s�r�|�V�X�����V���g���^�~�[���~�b�V�����S���@�i�r�^�l�l�|�S�j�Ɉ��������A�F�����ː��i���G�l���M�[�F���d���q���j�������d�͂̊����Ő����̍זE�ɋy�ڂ��e����咰�ہi�d�����������������������������j����Ɏ����Ƃ��ėp���A���ɍזE����`�����c�m�`�ɒ��ڂ��Ă��̏��Q�̎��q���x���Ŗ��炩�ɂ��A�܂��A���炩���ߏ��Q�����c�m�`���q�̍זE���C���ߒ��ɂ����āA�n��Ɣ����d�͉��ł͍��ق�������̂��ۂ��𖾂炩�ɂ��鎖��ړI�Ƃ��ĉF���������s���B���̌����́A�l�ނ������F���ɑ؍݂���ۂ̉F�����ː��h��V�X�e���J���̊�b�����Ƃ���B

�@��ꎟ�ޗ������i�e�l�o�s�j��A��Q�����۔����d�͎������i�h�l�k�|�Q�j�ł̉F���������o�āA�r�s�r�|�V�X�ł͎����ԕ��ː����j�^���u�i�q�q�l�c�j�ɑ咰�ۍזE��v���X�~�h�c�m�`��g�ݓ���āA�O����ɑł��グ�ĉF���������s�����B�ߋ��R��̉F���������ʂ���A�c�m�`�����C���n�̈�A�̈�`�q���R�[�h���Ă����`�q�i��������`�q�₅������`�q�j�ɕψق��N�����Ă���ꍇ�́A�n��ΏƃT���v���Ɣ�r���ĉF���T���v���̕������炩�ɂ��̌�̐�������������A���F�����̉e�������Ƃ����f�[�^������ꂽ�B�܂��A�r�^�l�l�|�S�ł͒n��ɂăK���}���ł��炩���ߑ咰�ۂ̍זE���c�m�`�ɏ��Q��^���āA�O����ŏC���|�{�������s�������A����͍X�ɁA���G�l���M�[�d���q�����Ǝ˂����咰�ۍזE��p���Ď������s���B

�@�咰�ۂ̓ˑR�ψٍזE�P�P��ƃv���X�~�h�c�m�`�����ꂼ�ꊣ����Ԃɂ��āA�h�V���[�^�[�����ɓƗ����ĕ��ׁA����ɂ��̏㉺�ɂ͕��ː����m�t�B���������āA���̌`���ۂ����܂ܑD���ɐݒu���F�����ː��ɔ����Ă����B�n��ւ̋A�Ҍ�A�������A�ˑR�ψٗU�����Ȃ�тɂc�m�`����z���̓���̕��ʂɕψق����������ǂ�������������B

�@�܂��A�ʂ̎�ނ̑咰�ۍזE�V����A����������Ԃɂ����゠�炩���ߒn��ŃT�C�N���g�����⌴�q�F���甭�����郿���q��Y�f�C�I�����̍��G�l���M�[�d���q���Ǝ˂��āA�F���ɑ؍݂�����O�ɂ�����x�̕��ː���Q���N�������Ă����A�V���R���`���[�u�ɕ������A������o�C�I�X�y�V�����E�{�b�N�X�ɑ��U����B�Ȃ����̎��A�V���R���`���[�u���ɂ͕ʓr�p�ӂ����|�{�t����K���X�ǂ��܂߂Ă����B���̏�Ԃőł��グ�A�O����ʼnF����s�m�̎�ɂ���ăV���R���`���[�u���̃K���X�ǂ�����i�}�P�j�A����܂ŕʁX�ɕ�������Ă��������זE�Ɣ|�{�t���������āA�����d�͉��̊��Ŕ|�{���J�n����B�咰�ۍזE�ł͂c�m�`�̏C���������܂ޏ��X�̑�ӊ������n�܂�B���̎��Ԃ̌o�ߌ�A�זE���̂��ׂĂ̍y�f�����𓀌������Ăc�m�`���q�̍\���ω����A�n��T���v����ΏƂƂ��ēd�C�j���Z�p��p���Ė��炩�ɂ��A�܂������̐����������ׂ�B�����ē���ꂽ���ʂ���A�����d�͂̊��ɂ��咰�ۂ̕��ː����Q�̏C�������ւ̉e�����A�c�m�`���q�ƍזE�̐������x�����疾�炩�ɂ��鎖�����݂�B

�@���G�l���M�[�F���d���q���ɂ���Đ������c�m�`�������C������ߒ��ɂ����āA�ǂ̈�`�q�̔������K�v�Ƃ����̂��A�܂��A�����d�͊����ǂ̗l�ȉe�����y�ڂ��̂��Ƃ����_�ɂ��āA����̎����Ŕ������鎖�����҂����B�����̐��ʂ́A�����̉F����s���s���F����s�m�B�̕��ː��픘�Ǘ��Ƃ��̖h��@�ɖ𗧂Ǝv����B�Ƃ�킯�A���ۉF���X�e�[�V�����̂i�d�l�ɑ؍݂���F����s�m�ɑ��Đ��ʂ����p�����l�ɂ������B�܂��A�c�m�`�C���Ɣ����d�͂̊W�����m�ɂȂ�A�����d�͉��ł̃K����`�q���̔����@�\�̉𖾂ɂ��Ȃ���A�K�����Â��܂߂��F����w�̕���ɍv���ł�����̂Ɗ��҂����B

| �F�����ː����f�[�^�̃��A���^�C���������� |  |

�@�F�����ь������ː����q�ɒ����Ԑl�̂����炳���ƁA��`�I�ȉe������\��������A�܂��q���ɓ��ڂ����l�X�Ȑ����@�����쓮�Ȃǂ̈��e�����邱�Ƃ��m���Ă���B���ɑ��z�����Ƃ���F�����̏�i���傤�j���ɂ���ĕ��ː��сi�o���A�����сj�̍\�����ω�������A���邢�͑傫�ȑ��z�t���A�i���z�ʔ����j�����������ꍇ�Ȃǂ͐l�̂ւ̒��ڂ̊댯��F���@��ւ̈��e���͑��傷��B����ĉF���������S�ɗ��p���Ă������߂ɂ́A���݂̉F���̕��ː�����m���Ă������Ɓi�������i�E�L���X�g�j�ƁA�����̊��̕ϓ���\�����邱�Ɓi�F���V�C�\�t�H�A�L���X�g�j�̗������K�v�ƂȂ�B

�@����̎����ł͂��̌��������V�X�e�����C���^�[�l�b�g�𗘗p���Ď����I�ɉ^�p���A�ł��邾�����A���^�C���i�����I�j�ɉF����Ԃ̂��܂��܂ȏꏊ�ɂ�������ː��̗l�q��\������B����ɔ�s��̃f�[�^��͂ł́A�F������\�邱�ƂƂ�ڎw���āA���z����n���܂ł̉F�������n���̎��ӂ̕��ː����ɂǂ̂悤�ɉe�����y�ڂ��Ă��邩��m�邽�߂ɁA�F�����f�[�^�̑����I�ȉ�͂��s���B

�@�h�l�k�|�Q�����ł́A���ː��f�[�^��F�����Ɋւ�����Ȃǂ���P���x��Ō������ꂽ���A�r�^�l�l�|�S�����ł́A�V���g�������̕��ː����������A���^�C���ŕ\������A���{�̐Î~�O����ɂ�������ː����̓��A���^�C���ŕ\�����ꂽ�B�֘A����F�������i�č��̋C�ۉq���ɂ����ː��y�ю���ϑ��f�[�^�A�n���C�ϑ��f�[�^�Ȃǁj�������ɁA�قڃ��A���^�C���̃f�[�^���Q�Ƃ��邱�Ƃ��ł����B�����ɂ��A�������Ԓ��̉F�����̑S�̊T�v�����A���^�C���Ŕc���ł����B

�@�܂���s��̃f�[�^��͂���A�h�l�k�|�Q�����ɂ����āA���z�̊������n�����ӂ̉F�����ɉe�����y�ڂ��u�F���V�C�̕ω��v�̈��������B����́A���z�����Ƃ��鍂���̑��z�v���Y�}�������z���o�����Ă����Q����ɒn���܂œ��B���A�n���̎���̎�����i�n�����C���j�ɗ�����N�����A���̉e���ŕ��ː����q���X�y�[�X�V���g���̓����܂ō~�蒍�����Ƃ������̂ł���B�K���~�蒍�������ː��͂������ʂŁA������@�B�ɉe�����y�ڂ��悤�Ȃ��Ƃ͂Ȃ������B

�@���݁A�r�^�l�l�|�S�����ɂ��Ă��f�[�^��͂��s���Ă���B���z�����͐É��ŁA�˔��I�ȗ��q�̍~�荞�݂͌����Ă��Ȃ����A���K�͂̒n���C�������A�����Ă��邽�߁A���̕ϓ��J�n�����𒆐S�ɖȖ��ȉ�͂��i�s���ł���B

�@���݂́A���z�������É����珙�X�Ɋ����ɂȂ�n�߂鎞���ł���A�F���X�e�[�V�����̉^�p���n�܂�Q�O�O�O�N���͑��z�����ɑ���ł���B

�@�F���X�e�[�V�����̂悤�ɋO���̌X�����傫�ȏꍇ�ɂ́A����ɑ��ʂ̕��ː����~�蒍���\��������B������A���̉q���ɂ��ϑ��f�[�^��͂�X�y�[�X�V���g����F���X�e�[�V�����ł̕��ː��v�����������������s���Ă����K�v������B

�@�F����Ԃł̕��ː����ɂ́A��͉F�����i�f�b�q�F�f�������������� �b�����������q�����j�A�o���A�����т̕ߑ����ː��ї��q�i�q�����������������a�������o�����������������j�A���z�t���A���q���i�r�d�o�F�r���������d�����������������o�����������������j�̂R�����邪�A����炪��ԓI�ɂ܂����ԓI�ɂ����G�ɗ��ݍ����ĉF����Ԃ̂��܂��܂ȏꏊ�ɂ�������ː������`����Ă���B

�@����Ĉ��S�ȉF�������̂��߂ɂ́A�܂����̏�i�F���@���Ӂj�ł̊ϑ����s���A���̏����F����s�m��n��̃I�y���[�^�[�����A���^�C���ɔc�����Ă��邱�Ƃ��K�v�Ȃ̂͌����܂ł��Ȃ����A���̑��̏ꏊ�i�F����ԁj��n��ł̊ϑ��ɂ��F��������c�����邱�Ƃ����̉F���@�̎���̏𗝉����邽�߁A�܂����ꂩ�瑘������ω���\�����邽�߂ɕK�v�ł���B���̂��߂ɂ͗l�X�ȉF�����Ɋւ���������A���^�C���Ō������\�����邱�Ƃ��K�v�ƂȂ�B

�@�܂��F����Ԋe���ł̊����Ɍv�������f�[�^�𑍍��I�ɉ�͂��邱�Ƃɂ��A���z����n���܂ł̉F�����̕ϓ������̉F���@�̎���̕��ː����ɂǂ̂悤�ɉe�����y�ڂ����ɂ��ĕ����I�ȋ@�\���𖾂��邱�Ƃ��ł��A����ɏ����̉F������\�����邱�Ƃ��\�ɂȂ��Ă���B

�@�ȏ�̊ϓ_����A����̎����ł͉F�������̃��A���^�C�������i�����̔c���j�����ƁA��s��̃f�[�^��͂ɂ��F�����̕ϓ��\���Ɋւ��錤�����Q�{�̒��Ƃ��Ă���B

�@�X�y�[�X�V���g���̓�������ѓ��{���̐Î~�O����̕��ː��������A���^�C���i�܂��͏����A���^�C���j�ŕ\�������B�֘A����F�������i�č��̋C�ۉq���ɂ����ː�����ю��C�ϑ��f�[�^�A�n��̒n���C�ϑ��f�[�^�Ȃǁj���Q�Ƃł���\��ł���B�����ɂ��A�������Ԓ��̉F�����S�̗̂l�q�i�i�E�L���X�g�j�����A���^�C���Ŕc���ł���B����͏����̉F�������p�ɂ͌��������Ƃ̂ł��Ȃ��u�F�����̌����Ď��V�X�e���v�̊J���ɒ��ڂȂ�������ł���B

�@�n���̎���̎���O����̕��ː����i�X�y�[�X�V���g����F���X�e�[�V�����̎���̕��ː����j���A���z����n���܂ł̉F�����̕ϓ��i���Ƃ��Α��z�̊����̕ω��A���z���̒��̗���A�n�����C���̗���A�Î~�O����̕��ː��̕ϓ��Ȃǁj�Ƃǂ̂悤�Ȉ��ʊW������̂��𗝉����邱�Ƃ��ł���B���̐��ʂ͉F���̊��̕ω���\�����A�F���̓V�C��\�Ă������߂ɖ𗧂B

�@�ȏ�̐��ʂ��g�ݍ��������ƁA���Ƃ��Ώ����̉F����s�m��n��̉^�p�I�y���[�^�́A���܉F���@�̎���̉F�������ǂ��Ȃ��Ă���̂��A���z�̊����͊����Ȃ̂��ۂ��A���ː��̋��x�͂��ꂩ��ǂ��Ȃ��čs���̂��ȂǁA���傤�ǒn��̓V�C�}�Łu�Ђ܂��摜�v������悤�ɒm�邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ�ł��낤�B

| �זE���S�ۂ̈�`�q�����ɂ�鐶���e�� |  |

�@���ނ̎������s���B���ɁA�F���ōזE���S�ۂ����ۂɔ����E�����i�u�זE���S�ۂ̐����j�v�Q�ƁB�j�����A���̉ߒ��y�тł����E�q�ɑ�������d�͂�F�����ː��̉e���ׂ�B���ɁA�S�ۗe��ɓ\��t�����h�V���[�^��p���āA�זE���S�ۂ̕��ː������y�і쐶���̂Q��ނ�E�q��ԂʼnF�����ː��ɔ��I���A�E�q��Ԃł̓ˑR�ψٗU�����y�т������甭�肵���A���[�o����ł���q���̌`���ɑ���F�����ː��̉e���ׂ�B�i�O�҂ɂ͔S�ۗe��A��҂ɂ͂���ɓ\��t����ꂽ�h�V���[�^���g�p�B�j

�@�F�����ł͒n����Ɠ����悤�Ȑ����������c�ނ��Ƃ��ł���ł��낤���B�Ⴆ�A�����a������َ��̔����E�����̉ߒ��ŁA�͂��߂P�̎�����S�g���\�����邻�ꂼ��̍זE�ւƕ�������̂ɔ����d�͂�F�����ː��͂ǂ̂悤�ȉe���������炷�̂ł��낤���B�����Ő����̕����E�`�Ԍ`���̊�b�����̈�Ƃ��čזE���S�ۂɒ��ڂ����B�זE���S�ۂ͉����ȗL�j�����ŁA�A���[�o�̎��������邱�Ƃɂ�蓮���i���������E�������ށj�ɁA�܂��q���̂��`�����邱�Ƃɂ��A���i�ό`�ېA���j�ɂ����ނ���Ă���B���̐����͓Ǝ��̐����j�������A���B���鎞���ƕ����̎����Ƃ����m�ɕ�����Ă��邽�߁A�Â����番������������ޗ��ɍL���p�����Ă����B

�@�h�l�k�|�Q�F�������i�P�X�X�S�N�j�ɂ����čזE���S�ۂ̕����̌������Ȃ��ꂽ�B�F���ł͖E�q�����肵�Ȃ��������A�n��Ɏ����A�����E�q�̔���\�E�����\�E�����ُ�܂��ˑR�ψُo���p�x�͒n��ł̃R���g���[���Ƃ̊Ԃɂ͍����Ȃ������B���Ȃ킿�זE���S�ۂɂP�T���Ԃ̉F����s�͈�`�I�e���������炳�Ȃ������ƍl����ꂽ���A�{���ł��낤���B�ēx�m���߂�K�v������B�����Ŗ{�������s�����ƂƂ����B

�@�זE���S�ۂ̖쐶���i�m�b�S�j������ː��Ɋ������ˑR�ψي���������������Ă���B���̂����ł����ː��Ɋ������ψي��i�����P�R�j�́A�������Ȃ����ː��E���O����c�m�`�ɏ������鉻�w�����ɂ���Ĕ��Ɏ��ɂ₷���B�쐶���Ƃ��̕��ː����̕ψي���p���āA�זE���S�ۂ͉F�����Ŕ���E�זE���B�E�W���E�`�Ԍ`�����ł���̂��A�ǂ̕����̒i�K�������d�͂̉e������̂��ׂ�B�������F���ŖE�q���`�������Ȃ�A�E�q��n��Ɏ����A��A���肳���邱�Ƃɂ���ĉF�����ː��̖E�q�ւ̉e���ׂ�B�܂��������ː����̈قȂ����Q��̍זE���S�ۖE�q���F�����ː��ɔ��I���邱�Ƃɂ���āA�E�q�̐��������ւ̉F�����ː��̉e����n��Œ��ׂ�B

�@�m�b�S�ƃ����P�R��p���邱�Ƃ́A�F���ł̍זE���S�ۂ̕����ɑ���e���ɔ����d�݂͂̂���p���Ă���̂��A�F�����ː��Ƃ̕����I�e��������̂��ǂ�����ސ����邱�Ƃ��ł���B���������ː��������쐶���������ł��Ȃ��ꍇ�͔����d�͂̉e�����傫���Ɨސ��ł���B�܂��E�q�ւ̉F�����ː��̔��I�̎����Ń����P�R�̕����m�b�S�ɔ�ׂĉe�����傫���Ȃ�A�F�����ː��̉e���ł��낤�Ɨސ��ł���B

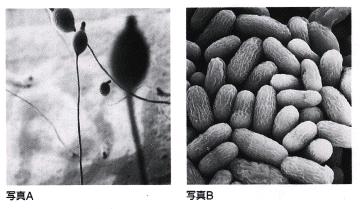

�@�זE���S�ۂ̖E�q�ɊɏՉt��^���邱�Ƃɂ��A�E�q�͖c���E�q���o�ăA���[�o�ɂȂ�B�זE�|�{�P�����Ŕ|�{���ꂽ�A���[�o�͑咰�ۂȂǂ̍זE��H�ׂđ��B����B���̑��B���ł͂c�m�`����������ɍs���Ă���B�a�̍ۂ��Ȃ��Ȃ�ƕ����̎����ւƈڂ�B�A���[�o�͏W�܂��āA���זE�W�c�ł���W���̂��`�����邱�ƂɂȂ�B���ɁA�ړ��̂��烁�L�V�J���n�b�g�̎������o�āA�₪�Ďq���̂��`�������i�ʐ^�`�j�B�q���̖̂E�q�̂��ɂ͖E�q����������̂��킩��B�i�ʐ^�a�j�B�a���Ȃ��Ȃ�A�A���[�o���W�����Ďq���̂��`������̂ɖ�Q�S���Ԃ����邪�A�זE�����̎��ԂƂ��Ă͔��ɒZ���ƌ�����B�q���̂͑傫�������ĕ��זE�ƖE�q�זE��萬��A���Ƃ̃A���[�o�����ꂼ��̍זE�ւƕ������邱�ƂɂȂ�B

�@

�ŏI�X�V�� 1997.12.12

|