| ���K�F�g�߂Ȃ��̂��g���Đl�H�q�����Č����Ă݂悤 |

|

�y�����Ǝ����̕��@�z

- �@�������镨

-

- ������ɂȂ���́i�ڂ��������S���Ȃǁj

-

���ނ�Ɏg���������h�V

- ��v�Ȏ�

- �i�{�[���܂��̓x�j����

- �p�C�v

- �@����

-

- �i�{�[���i�܂��̓x�j���j�ɓK���ȑ傫���̉~��`���A�~�̒��S�Ƀp�C�v�Ɠ����傫���̌����J���܂��B

- �i�{�[���̌��Ƀp�C�v���������݁A�p�C�v�ɒʂ������̗��[�Ƀ������h�V�Ƃ����������B

�@�@�@

- �@�����̂���

-

- �d�͗p�̂������ς��āA�l�H�q���̃X�s�[�h���ׂĂ݂悤

- �l�H�q���̍��x�i�~������̋����j��ς��āA�l�H�q���̃X�s�[�h������ׂĂ݂悤�B

- �@���K�̃|�C���g

-

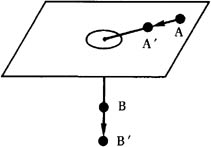

| (1) |

������A�i�l�H�q���j�́A�Ђ��Œn�����S�Ɉ��������Ă���A���̂Ђ��̐�͔̉��ɉB��Ă��܂����A��[�ɂ�����̂�����a������A���ꂪ�Ђ��Ɉ�������̗́i�܂�d�͂̑㗝�j�������Ă��܂��B�����A�AB�A�Ђ��̊W���������藝�����܂��B |

| (2) |

���̑��u�Łu���R�����v�����������Ă݂܂��B������`�������Ĕ̏�ɐÎ~�����A�Â��ɂ�����`�����𗣂��܂��B������`�́A������a�Ɉ�����āA�̒��S�i����������Βn�����S�j�Ɍ������āu�����āv�����܂��B���ꂪ���R�����ł��B |

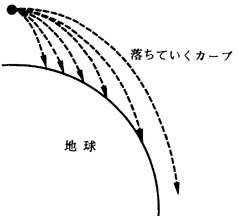

| (3) |

�n��ō����Ƃ��납�琅�������ɕ��𓊂���ƁA�Ȑ��i�������j��`���Ȃ���n�ʂɗ������܂��B���̕��̂́A�͂��ߐ��������ɓ����o���ꂽ�킯�ł�����A�n���Ɉ��������Ȃ���A�����Ɛ��������ɉ^���𑱂���͂��ł��B���ꂪ�n���̕��֗����Ă����̂́A�n���̏d�͂̂����Ȃ̂ł��B���������ɃX�s�[�h�������Ȃ�����A���̕��̂͏�Ɂu�����v���Â��Ă���킯�ł��B�������u�ŁA������`�ɐ��������̃X�s�[�h��^���āA�����̗l�q�������ĉ������B |

| (4) |

�����ɓ�����ꂽ���̂��n���\�ʂɗ�����̂́A�����Ă������̂̕`���O�Ղ��A�n���̊ۂ݂ɂ���ׂċ}�ȃJ�[�u�ɂȂ��Ă��邩��ł��B���������������̃X�s�[�h���傫���Ȃ�ɂ�āA�����ɗ�����悤�ɂȂ��Ă��܂��B�܂藎���Ă����Ƃ��̃J�[�u�����₩�ɂȂ��Ă���̂ł��B�������Ăǂ�ǂ��o���X�s�[�h�������Ă����ƁA���ɕ��̗̂����̃J�[�u�����₩�ɂȂ��Ă���̂ł��B�������Ăǂ�ǂ��o���X�s�[�h�������Ă����ƁA���ɕ��̗̂����̃J�[�u���n���̊ۂ݂Ɉ�v����悤�ɂȂ�܂��B�����Ȃ�ƁA���̂͗����������邯��ǂ��A�n���Ɗۂ݂���v���Ă���̂ŁA�n�\�ʂɒB���邱�Ƃ͂���܂���B�l�H�q�����a�������̂ł��B |

| (5) |

�������A�n�\�t�߂ŕ��̂𓊂��o���Ă��A��C�̒�R�������ăX�s�[�h�������Ă��܂��̂ŁA���P�b�g�ő�C���̊O�։^��ł���A���������ɑł��o�����ƂɂȂ�܂��B |

| (6) |

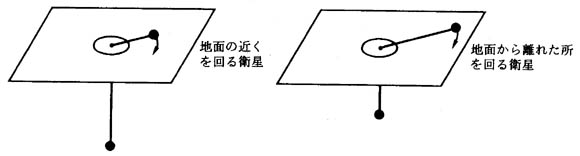

�������u�ł́A���̒�����ς��āA�n���߂����܂��l�H�q���̃X�s�[�h�ƁA�n������͂邩�ɗ��ꂽ�������l�H�q���̃X�s�[�h������ׂĂ݂邱�Ƃɂ��܂��B�ώ@�ɂ���Đl�H�q���̃X�s�[�h�����x�����̊��Ƃ��Č��܂��Ă��邱�Ƃ��킩��Ǝv���܂��B |

| (7) |

���x�͈��̂܂܂ŁA�d�͂̑���̂�����a�̏d����ς��āA���X�s�[�h��O�Ƃ���ׂĂ݂܂��B����́A�d�͂̋������Ǝア���i���Ƃ��Ζؐ��ƒn���j�ɂ�����q�����x�̔�r�ɑ������܂��B |

�o�T�F�R�Y�~�b�N�J���b�W�e�L�X�g�u�F�����߂������݂ցv

| �ŏI�X�V���F1999�N 7�� 6�� |

|