|

||||||

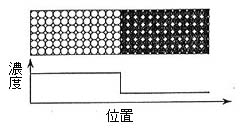

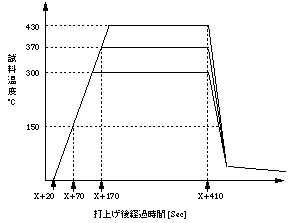

| �i�P�j������� �@�g�U�O�̏�Ԃ��E�}��Ɏ����܂��B ���̏�Ԃł̔Z�x���z���E�}���Ɏ����܂��B |

|

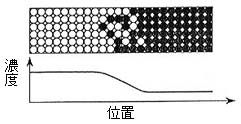

| �i�Q�j��莞�Ԍo�ߌ� �@�����g�U���i��Ԃ��E�}�Ɏ����܂��B ���̏�Ԃł̔Z�x���z���E�}���Ɏ����܂��B |

|

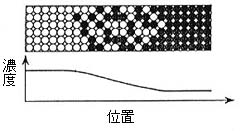

| �i�R�j����Ɏ��Ԃ��o�߂����� �@���������g�U���i�݁A�Z�x�͏����E�� ���炳��ɉ����ʒu�܂łȂ��炩�ɕω� ���Ă��܂��B���̂܂ܖ������ԕ��u���� �ƁA�ψ�ɍ����荇���A�Z�x�͂������ �u�ň��ɂȂ�܂��B |

|

| �g�U�����̌����} | |

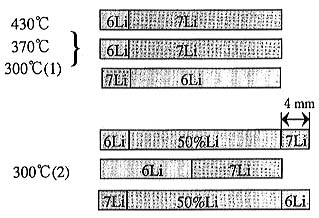

| �@�����������O�L���s�����[�@��p���čs���܂��B�}�̂悤�ȃ��`�E�������蓯�ʑ���g�ݍ��킹�A�����i�g�U�j�Ƃ��܂��B���̎���������d�͊����ŗZ�����A���`�E���̓��ʑ̂����̓��ʑ̂�V�R���`�E���Ɋg�U����l�q�����������擾����Z�x�v���t�@�C�����璲�ׂ܂��B���̉�͂���A�g�U�̑��������f�̎��ʂɂǂ̂悤�ɊW���Ă��邩�ׂ邱�Ƃ��ł��܂��B | �@ |  �����̑g�ݍ��킹 |

�@�g�U�ɂ��ړ��̎��ԓI�x�����i�g�U�W���j�͉��x�ɂ��ω����܂����A���̉��x�ˑ����ׂ邽�߁A�����ێ����x300���A370���A430���̂R�����Ŏ������s���܂��B �@�������s���������͉����A�Q���C�I�����ʕ����v�ň��蓯�ʑ̂̕��z�̌v�����s���A�g�U�W�����Z�o���܂��B |

�������x�v���t�@�C�� |

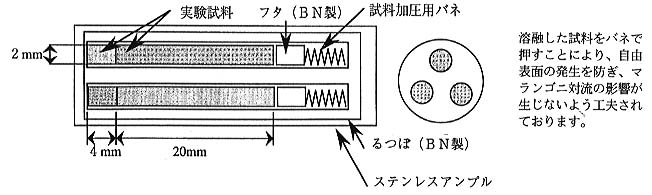

| �@���ړI�ϔM�F �@�����ϔM����v����l�X�Ȏ����ɑΉ��ł���悤�ɁA�e�F�̂��Ɨ��ɉ��x����ł���U���̓d�C�F��L����������u�ŁA�{�����ɑΉ����Ēቷ�����p�d�C�F��V���ɊJ�����܂����B�{�����ł͂S�F�̂��g�p���܂��B |

�@ |  ���ړI�ϔM�F |

|