�r�s�r�|�V�X

�F�����ː����v���v��̎����e�[�}

| �F�������^����咰�ۓˑR�ψٍזE�ւ̉e������ |

��\������

���c�@�a��

�i�o�k�w�����q�Z����w�j |

|

|

|

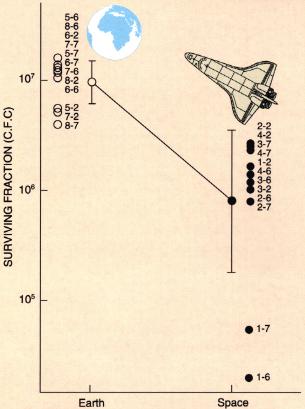

| �}1 |

�咰�ۓˑR�ψٍזEresA1�̒n��ƉF���ł�

������ |

|

|

|

| �}2 |

�咰�ۓˑR�ψٍזEpolts�̑����^�d�q�������ʐ^

(2���{) |

�@ |

�����̖ړI

�@�F�����ː��i���G�l���M�[�F���d���q���j�������d�͂̊����Ő����̍זE�ɋy�ڂ��e����咰�ۂ���̓I�����Ƃ��ėp���A���ɍזE���̈�`�����A�c�m�`�ɒ��ڂ��Ă��̏��Q�̎��q���x���Ŗ��炩�ɂ��A���̌��ʐ������ˑR�ψق�ۂ̐����ɋy�ڂ��e���́A�Ȃ�тɂ��炩���ߏ��Q�����c�m�`���q�̍זE���C���ߒ��ɂ����āA�n��Ɣ����d�͉��ł͍��ق�������̂��ۂ��𖾂炩�ɂ��鎖��ړI�Ƃ��ĉF���������s���B���̌����́A�l�ނ������F���ɑ؍݂���ۂ̉F�����ː��h��V�X�e���J���̊�b�����Ƃ���B

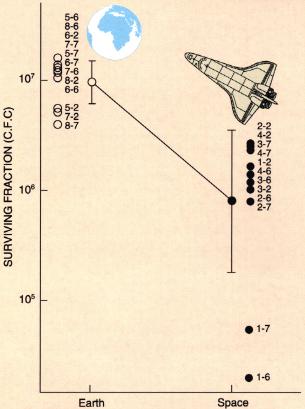

�ߋ��̉F�������ł̐���

�@��ꎟ�ޗ������i�e�l�o�s�j�ŗp�������ː����j�^�����O���u�i�q�l�b�c�j��A��Q�����۔����d�͎������v��i�h�l�k�|�Q�j�ŗp���������ԕ��ː����j�^���u�i�q�q�l�c�j���ɑ咰�ۍזE�����ɑg�ݓ���āA�O����ɑŏグ�F���������s�����B�e�l�o�s�Ƃh�l�k�|�Q�̎������ʂ���A�c�m�`�����C���n�̈�A�̍y�f���R�[�h���Ă����`�q�R��ɕψق��N�����Ă���resA1�זE�ɂ��ẮA�n��ΏƃT���v���Ɣ�r���ĉF���T���v���̕������炩�ɂ��̌�̐�������������A���Ȃ킿���F�����̉e�������Ƃ����f�[�^������ꂽ�i�}�P�j�B����Ă����̎������ʂ��č���̎����ł́A�F�����ː��ɂ��c�m�`�������C������ߒ��ɂ����ď����C���n�̓���̈�`�q������ɍזE���œ��������{���ɕK�v�ł���̂��A���̓_�ɂ��čĎ��������݂�Ƌ��ɁA�܂��ʎ�̂c�m�`�C����`�q���@�\���鎖�����̏C���ߒ��ɕK�{�ł͂Ȃ��̂��ۂ��𖾂炩�ɂ��邱�Ƃ����݂�B�܂��������N�������咰�ۍזE�ɂ����Ăc�m�`���C������\�͂������d�͉��ʼne������邩�ǂ��������ׂ邱�ƂƂ���B

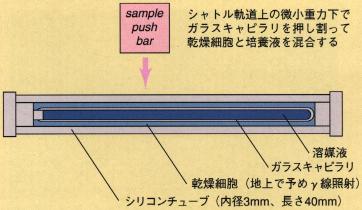

�����̌���

�@�咰�ۂ̑����^�d�q�������ʐ^��}�Q�Ɏ������ipolts�זE�j�B���̂悤�ȑ咰�ۂ̓ˑR�ψٍזE�e��ނ��v���X�~�h�c�m�`�����ꂼ�ꊣ����Ԃɂ��āA�h�V���[�^�[�̓����ɓƗ��ɕ��ׁA����ɂ��̏㉺�ɂ̓v���X�`�b�N���̕��ː���Ռ��o�ނ�t���āA���̌`���ۂ����܂ܑD���ɐݒu���F�����ː��ɔ����Ă����B�n��ւ̋A�Ҍ�A���ꂼ��̍זE��|�{���Đ������Ȃ�҂ɓˑR�ψٗU�����𑪒肷��B�v���X�~�h�c�m�`�̎����ɂ��ẮA�c�m�`����z���̓���̕��ʂɕψق�������̂��ǂ�����������B�@�܂��A�咰�ۂ̖{���̐���ȃ^�C�v�ł���쐶�^�זE�𓀌�������Ԃɂ����゠�炩���ߒn��Ń������Ǝ˂��āA���Ȃ킿�F���ɑ؍݂�����O�ɂ�����x�̕��ː����Q���N�������Ă����A�V���R���`���[�u�ɕ������A������o�C�I�X�y�[�V�����E�{�b�N�X�ɑ��U����B�Ȃ����̎��A�V���R���`���[�u���ɂ͕ʓr�p�ӂ����|�{�t�����K���X�ǂ��܂߂Ă����B���̏�Ԃőł��グ�A�O����ʼnF����s�m�̎�ɂ���ăV���R���`���[�u���̃K���X�ǂ�����A����܂ŕʁX�ɕ�������

�Ă��������זE�Ɣ|�{�t���������Ĕ����d�͂̊����ŏ��߂Ĕ|�{���J�n����B���̏�Ԃő咰�ۂ͐������ۂł��鏔�X�̑�ӊ������Ăюn�߂邪�A���̉ߒ��̈�Ƃ��Ăc�m�`�̏C�������������Ă���ƍl������B���̎��Ԃ̌o�ߌ�A�זE�����𓀌������āA�זE���̑S�Ă̍y�f�������~�����Ēn��Ɏ����A��B�����������A���̐��������n��ΏƃT���v���Ɣ�r���ĕς�������ۂ��ׁA�܂��F���ɑ؍݂������c�m�`���q�̍\���ω����A�n��T���v����ΏƂƂ��ēd�C�j���Z�p��p���Ė��炩�ɂ���B�����ē���ꂽ���ʂ���A���̂Q��ނ̃f�[�^�ɂǂ̂悤�ȑ���������̂��������A���Ȃ킿�����d�͂̊��ɂ��咰�ۂ̕��ː����Q�̏C�������ւ̉e�����A�זE�̐������x���Ƃc�m�`���q���x�����疾�炩�ɂ��鎖�����݂�B

���҂���鐬��

�@�F�����ː��ɂ���Đ������c�m�`�������C������ߒ��ɂ����āA�ǂ̈�`�q�̔������K�v�Ƃ����̂��Ƃ����_�ɂ��āA����̉F�������Ŕ������邱�Ƃ����҂����B�܂��A�h�l�k�|�Q�̃~�b�V�����ɂ�����A�n�ӍG���m���ɂ����{���ꂽ���ː�����R���ۃ_�C�m�R�b�J�X�E���f�B�I�f�������X�iDeinococcus

radiodurans�j�������Ƃ����֘A�̎����ł́A�����d�͂��c�m�`�C���\��n��ɂ�����ꍇ�Ɣ�r���āA��董�i����Ƃ������ʂ������Ă���B���̔���������������ʂɂ킽�錻�ۂȂ̂��ǂ������A�������̑�\�Ƃ�����咰�ۂ�p���Č�����B�����̐��ʂ́A�����̉F����s���s���F����s�m�B�̕��ː��픘�Ǘ��Ƃ��̖h��@�ɖ𗧂Ǝv����B�Ƃ�킯�A���ۉF���X�e�[�V�����̂i�d�l�ɑ؍݂���F����s�m�ɑ��Đ��ʂ����p�����l�ɂ������B�܂��A�c�m�`�C���Ɣ����d�͂̊W�����m�ɂȂ�A�F���X�e�[�V�������ł̃K����`�q���M�V���b�N�E�^���p�N���̔����̋@�\�̉𖾂ɂ��Ȃ���A�K�����Â��܂߂��F����w�̕���ɍv���ł�����̂Ɗ��҂����B

����

resA1�זE�F

�@�c�m�`���q���ŏ�������Ԉ�����肵�������F�����Ă������������y�f�H�N�\�k�N���A�[�[�Q��ނ��R�[�h����i���̈�`�Í������j��`�q�iexo��`�q�Q�j�A�c�m�`���q���ɐ����������g�ݓ����y�f�|�������[�[���R�[�h����i���̈�`�Í������j��`�q�ipol��`�q�j�ɕψق������Ă���A���̌��ʂ����̈�`�q�̎��@�\����������������邱�Ƃ��s�\�ȁA���Ȃ킿�����C���\�����������咰�ۂ̓ˑR�ψٍזE�̈��B

polts�זE�F

�@�ʏ�̉��x�i�R�V���j�̏ꍇ�Ƃ͈قȂ�A��r�I�����i�S�O���ȏ�j�ɂ����Ĕ|�{����ƁArecA��`�q�i�咰�ۂ����c�m�`�̈�ʓI�ȑg�����ɓ����y�f���R�[�h���Ă����`�q�ŁA�c�m�`�̏C���ߒ��ŏ����C���Ƃ͓Ɨ������g�����C���Ƃ��Ă������j��`�q������ɔ������Ȃ��Ȃ�������������咰�ۂ̓ˑR�ψٍזE�̈��B���̑咰�ۂ�������p���闘�_�Ƃ��āA�|�{���x��I�����邱�Ƃɂ��A�זE����recA��`�q�̔����̗L����l�דI�ɒ��߂ł���B

�v���X�~�h�c�m�`�F

�ۂ⑼�̐���̍זE�ɑ��݂��A���̏h��ƂȂ�זE�̐��F�̂Ƃ͕����I�ɓƗ����Ď����������Ĉ���Ɉ�`���邱�Ƃ��\�ȁA�ӂ���̐��F�̊O����`�q�������B�ʏ�A�ۂ̐���ɂ͕K�{�ł͂Ȃ��A�����ł͑g�����c�m�`�����ɂ����ăv���X�~�h�ɑ��̂c�m�`�f�Ђ�g���܂��A�v���X�~�h�̎������B���𗘗p���ăx�N�^�[�i�h��Ɉَ�c�m�`���^������c�m�`�j�Ƃ��ėp���邱�Ƃ��悭�s����B

�M�V���b�N�E�^���p�N���F

�ʏ�̉��x�̏ꍇ�i�R�V���j�ƈقȂ�A��r�I�����i�S�O���ȏ�j�Ŕ|�{�����ۂɔ������邱�Ƃ��m����A�����̃X�g���X�ɑΉ����čזE���ɍ��������^���p�N���Q�̑��́B

| �c�m�`�C���ɋy�ڂ��F�����Ɋւ��錤�� |

��\������

�n�Ӂ@�G

�i����c��w�j |

|

|

|

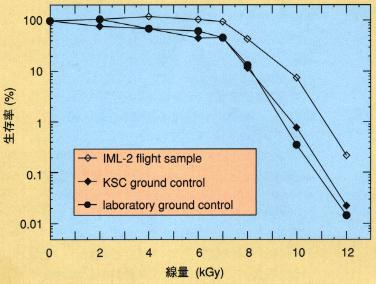

| �}1 |

|

�\�ߒn��ŏƎ˂����������ʂɑ���t���C�g�����y�ђn��

�ΏƎ����̐����Ȑ� |

|

|

|

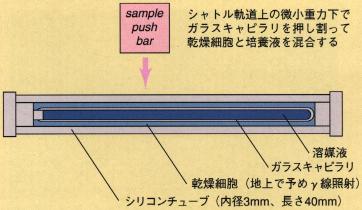

| �}2�@�V���R���`���[�u�����͎��} |

�����̖ړI

�@�l�Ԃ������ԉF���Ŋ�������ۂɂ́A�F�����̗l�X�ȗv���̒��ł����ɉF�����픘�Ɣ����d�͂̂����炷�댯����]�����Ă����K�v������B�O����Ŕ픘������ː��̃��x���́A�n��̖�P�O�{�ƌ����Ă��邪�A���̉F�����̒��ɂ͒n��ɂ����鎩�R���ː��ɂ͑��݂��Ȃ��ɂ߂č��G�l���M�[�̓S�Ȃǂ̏d���q�����܂܂�Ă���_�������I�ł���B�����̐l�̂ւ̉e���͒n��ɂ�����������p�����d���q���Ǝˎ����ɂ���Ă�����x���肷�邱�Ƃ��\�����A�n��ł̎������ʂ����ۂ̉F�����ɂ����郊�X�N�]���ɓK�p����ۂɂ́A�������{�������Ă���c�m�`�̕��ː��ɂ�鑹�����C������\�͂������d�͂Ȃǂ̉F�����ɂ���Ăǂ̂悤�ɉe������邩���������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�@����܂łɂ����{���܂ߊe���̌����ғ������ː��ƉF�����̑��ݍ�p�ɂ��Ē��ڂ�������i�߂Ă����B���̒��Ŕ������������Ƃ��ėp���������ł͑��ݍ�p�͔F�߂��Ȃ��Ƃ������ʂ���ʓI�ł���A�����ꕔ�Ƃ��ĉF���������ː���Q�̉ɗ}���I�ɍ�p����Ƃ̕����邪�A�܂�����I�����͓����Ă��Ȃ��̂�����ł���B�����ŁA�c�m�`�̑����C���ߒ��q���x���ʼn�͂��邱�Ƃɂ���āA

���܂łɓ���ꂽ���ʂ�������ɐ��m�ɉF�����̉e�����ʉ��������̋@�\���𖾂��邱�Ƃ��{�����̖ړI�ł���B

�ߋ��̉F�������ł̐���

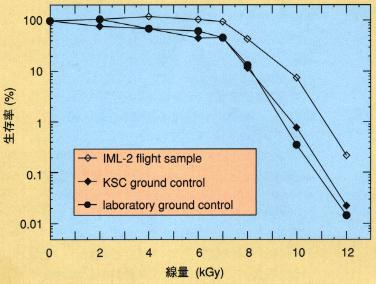

�@���ː��ƉF�����̑��ݍ�p�ɂ��ẮA�P�X�U�O�N�ォ�琶��������p�����F���������������s���Ă������A�����̎����̓����Ƃ��Ă�������F�����ɏ��Ȃ��炸��������A�܂��X�̎����ւ̉F�����픘�ʂ�K���������m�ɔc�����邱�Ƃ�����ł��������Ƃ���A�ˑR�Ƃ��Ė��m�Ȍ��_�͓����Ă��Ȃ��B�@�����ʼnF�����ɂ��e�����������A���̑��̉F��������̂c�m�`�C���ߒ��ɋy�ڂ����ʂ𖾂炩�ɂ��邽�߁A�ɂ߂č������ː���R����L����ۃ_�C�m�R�b�J�X�E���f�B�I�f�������X�iDeinococcus

radiodurans�j��p���āA��Q�����۔����d�͎������i�h�l�k�|�Q�j�ňȉ��̕��@�ɂ����������{�����B���Ȃ킿�A���炩���ߒn��Ń����Ǝ˂��Ă�����Deinococcus

radiodurans�̕��ː����Q����̍זE���C���������F�������ŊJ�n�������B���̌��ʁA�n��ŏC���������s�킹���ΏƎ��������ɔ�ׂĂ��̌�̂��̍ۂ̐������������Ȃ�i�}�P�j�A�F�������ł͕��ː����Q����̏C���������n������ʓI�ɋN���邱�Ƃ������ꂽ�B���̗��R�Ƃ��āA(1)�c�m�`�����C���y�f�n�������d�͉��ł�葽���U����������A���̌��ʍy�f�Ȃǂ̗ʂ������������ߔ��������i�B(2)�c�m�`�����C���y�f�n�ɂ��C�������������d�͉��ł�芈��������A���̔���������ɐi�Ƃ̓�̉\�����l������B�����A����܂łɎ��{���ꂽ�����̉F�������̌o�܂���l���Ă��A�Č����̊m�F���K�v�ł���B����ɏ�L�̉����������邽�߂ɂ́A�����d�͉��Ő������c�m�`�C�������̐i�s�x�̓d�C�j���@���ɂ�鑪���A�C���y�f�n�̗U�����ꂽ�����ʂ̌v���Ȃǂ����{����K�v������B

�����̌���

�@�����d�͂̉e���ׂ邽�߂̎����ޗ��́A����ȊO�̉F�����v���i�ꎞ�I�ȉ��d�́A�U���A���A���x�A�F�����ː��Ȃǁj�ɑ��đϐ��łȂ���Ȃ�Ȃ��B���ː���R���ہ@Deinococcus

radiodurans�́A������Ԃł�������Ԃł����̐����ɉ��d�́A�U���A���Ȃǂ͉e�����y�ڂ��Ȃ����A���_�f�̌�����Ԃł����\���Ԃ͉e�����Ȃ��B���玊�K���x�͂R�O���ł��邪�A�S���ȉ��ł������ł���B�܂��A�쐶���͕��ː��ɑ��ċɂ߂đϐ��ŁA�U���f���܂ł̃����Ǝ˂ł��������͑S���ŏ������A��͉F�����̂悤�ȍ��k�d�s���ː��ɑ��ă����Ɠ����x�̑ϐ��������Ă���B�܂����̍ۂ͕��ː��Ǝ˂Ő�����c�m�`�Q�{���ؒf�������悭�C���ł��A���̏C���ɂ͏Ǝˌ�ɗU�����������^���p�N�����d�v�Ȗ�����S���Ă��邱�Ƃ����ɖ����ɂ���Ă���B����ɂ��̍ۂɂ͂c�m�`�����̏C������������܂ł͍זE������J�n���Ȃ��Ƃ�������������A���C���n�^���p�N���̗U�������ƏC�������Ɏ��Ԃ������邽�߁A���̊ԂɋN���锽���ɑ�������d�͂̉e�����ώ@���₷���ޗ��ł���B

�@�ȏ�̓����𗘗p���āA�{�����ł͎��̂悤�Ȏ������@���̗p�����B���̕��ː���R���ۂ̖쐶������ː����ψي��𓀌��������Đ����I�ɋx����Ԃɂ�����ŁA�\��60�b���̃�����n��ŏƎ˂��Ă���X�y�[�X�V���g���ɓ��ڂ��A�O����̔����d�͊����Ŕ|�{�t�������邱�Ƃɂ���ď��߂ďC���������J�n������i�}�Q�j�B��莞�ԁA�c�m�`�̏C�����s�킹����ɁA�Ⓚ�ɂɈڂ��ďC���������~�����A���̏�ԂŒn��ɉ�����Đ������ׂ�B�����ɒn��ł��F���Ɠ��|�̑�����s���A���҂̐��������r���邱�Ƃɂ���āA�C�������ɗ^��������d�͂̉e������͂���Ƃ������̂ł���B���̕��@�ɂ��A�F�����ː��̉e���͗\�ߒn��ŏƎ˂������������͂邩�ɒႢ���ʂɉ߂��Ȃ����߂ɖ����ł��A�܂����̍ۂ̓���������Ԃł͏Ǝˑ������C������@�\����~�����܂܂Œ����Ԉ���ɕۑ��ł���Ƃ����������������āA���ː���Q����̉����������F���ƒn��ƂŌ����ɔ�r���邱�Ƃ��\�ƂȂ�B

���҂���鐬��

�@���ː���R����Deinococcus radiodurans�̖쐶���ɂ��ẮA�h�l�k�|�Q�ł̌��ʂƓ��l�ɁA�t���C�g�����̐��������n��ΏƎ������������Ȃ鎖���\�z�����B����A���ː����ψي��ɂ��Ă͒n��ΏƎ����Ƃ̊Ԃ̐������̍����A�쐶���ɂ�����t���C�g�����ƒn��ΏƎ����Ō���ꂽ�������̍��Ɣ�ׂď��������A���邢�͍����F�߂��Ȃ��Ɨ\�z�����B�������{�������Ă���c�m�`�C���\�ɑ�������d�͓��̉e���������ɖ��炩�ɂ��鎖���ł���A�F���ł̒����Ԃɂ킽��l�Ԋ����̍ۂ́A�F�����픘�₻�̑��̉F�����̕����I�Ȋ댯���̕]���𐳂����s�������ł���Ɗ��҂����B

| �F�����ː����f�[�^�̃��A���^�C���������� |

��\������

�x�c�@��O�F

�i�ʐM��������������F�����Z���^�[�j |

|

|

|

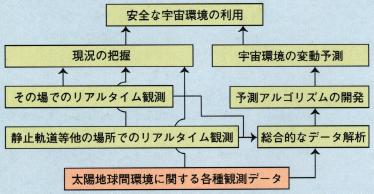

| �}1�@�����̖ړI�y�ъT�v�Ɋւ���t���[�`���[�g |

|

|

| �}2�@�F���̓V�C�̈��ʊW |

�����̖ړI

�@�F�����ь������ː����q�ɒ����Ԑl�̂����炳���ƁA��`�I�ȉe������\��������A�܂��q���ɓ��ڂ����l�X�Ȑ����@����듮��Ȃǂ̈��e�����邱�Ƃ��m���Ă���B���ɑ��z�����Ƃ���F�����̏�i���傤�j���ɂ���ĕ��ː��сi�o���A�����сj�̍\�����ω�������A���邢�͑傫�ȑ��z�t���A�i���z�ʔ����j�����������ꍇ�Ȃǂɂ͐l�̂ւ̒��ڂ̊댯��F���@��ւ̈��e���͑��傷��B����ĉF���������S�ɗ��p���Ă������߂ɂ́A���݂̉F���̕��ː�����m���Ă������Ɓi�������i�E�L���X�g�j�ƁA�����̊��̕ϓ���\�����邱�Ɓi�F���V�C�\�t�H�A�L���X�g�j�̗������K�v�ƂȂ�B����̎����ł͂��̌��������V�X�e�����C���^�[�l�b�g�𗘗p���Ď����I�ɉ^�p���A�ł��邾�����A���^�C���i�����I�j�ɉF����Ԃ̂��܂��܂ȏꏊ�ɂ�������ː��̗l�q��\������B����ɔ�s��̃f�[�^��͂ł́A�F������\�邱�Ƃ�ڎw���āA���z����n���܂ł̉F�������n���̎��ӂ̕��ː����ɂǂ̂悤�ɉe�����y�ڂ��Ă��邩��m�邽�߂ɁA�F�����f�[�^�̑����I�ȉ�͂��s���B

�ߋ��̉F�������ł̐���

�@��Q�����۔����d�͎������v��i�h�l�k�|�Q�j�̎����ł́A�X�y�[�X�V���g�������̕��ː��f�[�^���č�������{�ցA���݂̑��z������F�����Ɋւ�����ƍ���̗\��Ȃǂ����{����č��ցA�t�@�N�V�~����R���s���[�^�l�b�g���[�N��p���ď��������s���A�����x��Ȃ���������V�X�e���̎����I�ȉ^�p�ɐ��������B�܂���s��̃f�[�^��͂���A���z�̊������n�����ӂ̉F�����ɉe�����y�ۂ��u�F���V�C�̕ω��v�̈��������B����͑��z�����Ƃ��鍂���̑��z�v���Y�}�������z���o�����Ă����Q����ɒn���ɂ܂œ��B���A�n���̎���̎�����i�n�����C���j�ɗ�����N�����A���̉e���ŕ��ː����q�̈ꕔ���X�y�[�X�V���g���̓����ɂ܂ō~�蒍�����Ƃ������̂ł���B�K���ɍ~�蒍�������ː��͂������ʂŁA������@�B�ɉe�����y�ۂ����Ƃ͂Ȃ������B�������Ȃ���A���̎��̎��C���̗���͓��ɑ傫�Ȃ��̂ł͂Ȃ��������߁A���傫�ȗ��ꂪ����������A�܂��F���X�e�[�V�����̂悤�ɋO���̌X�����傫�ȏꍇ�ɂ́A����ɑ��ʂ̕��ː����~�蒍���\��������B����⑼�̉q���ɂ��ϑ��̃f�[�^��͂�X�y�[�X�V���g���ł̕��ː��v�����������������s���Ă����K�v

������B

�����̌���

�@�F����Ԃł̕��ː����ɂ́A��͉F�����i�f�b�q�FGalactic Cosmic Ray�j�A�o���A�����т̕ߑ����ː��ї��q�iRadiation Belt

Particles�j�A���z�t���A���q���i�r�d�o�F Solar Energetic Particles�j�̂R�����邪�A����炪��ԓI�ɂ܂����ԓI�ɂ����G�ɗ��ݍ����ĉF����Ԃ̂��܂��܂ȏꏊ�ɂ�������ː������`����Ă���B

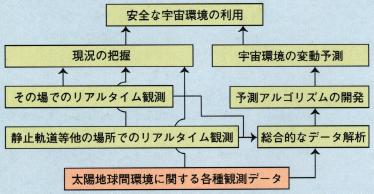

�@����Ĉ��S�ȉF�������̂��߂ɂ́A�܂����̏�i�F���@���Ӂj�ł̊ϑ����s���A���̏����F����s�m��n��̃I�y���[�^�����A���^�C���ɔc�����Ă��邱�Ƃ��K�v�Ȃ̂͌����܂ł��Ȃ����A���̑��̏ꏊ�i�F����ԁj��n��ł̊ϑ��ɂ��F��������c�����邱�Ƃ����̉F���@�̎���̏𗝉����邽�߁A�܂����ꂩ�瑘������ω���\�����邽�߂ɕK�v�ł���B���̂��߂ɂ͗l�X�ȉF�����Ɋւ���������A���^�C���Ō������\�����邱�Ƃ��K�v�ƂȂ�B�@�܂��F����Ԋe���ł̊����Ɍv�������f�[�^�𑍍��I�ɉ�͂��邱�Ƃɂ��A���z����n���܂ł̉F�����̕ϓ������̉F���@�̎���̕��ː����ɂǂ̂悤�ɉe�����y�ۂ��̂��ɂ��ĕ����I�ȋ@�\���𖾂��邱�Ƃ��ł��A����ɏ����̉F������\�����邱�Ƃ��\�ɂȂ��Ă���B�@�ȏ�̊ϓ_����A����̎����ł͉F�������̃��A���^�C�������i�����̔c���j�����ƁA��s��̃f�[�^��͂ɂ��F�����̕ϓ��\���Ɋւ��錤�����Q�{�̒��Ƃ��Ă���B

���҂���鐬��

�@�X�y�[�X�V���g���̓�������ғ��{���̐Î~�O����̕��ː��������A���^�C���i�܂��͏����A���^�C���j�ŕ\�������B�֘A����F�������i�č��̋C�ۉq���ɂ����ː�����ю��C�ϑ��f�[�^�A�n��̒n���C�ϑ��f�[�^�Ȃǁj���Q�Ƃł���\��ł���B�����ɂ��A�������Ԓ��̉F�����S�̗̂l�q�i�i�E�L���X�g�j�����A���^�C���Ŕc���ł���B����͏����̉F�������p�ɂ͌��������Ƃ̂ł��Ȃ��u�F�����̌����Ď��V�X�e���v�̊J���ɒ��ڂȂ�������ł���B�@�n���̎���̎���O����̕��ː����i�X�y�[�X�V���g����F���X�e�[�V�����̎���̕��ː����j���A���z����n���܂ł̉F�����̕ϓ��i���Ƃ��Α��z�̊����̕ω��A���z���̒��̗���A�n�����C���̗���A�Î~�O����̕��ː��̕ϓ��Ȃǁj�Ƃǂ̂悤�Ȉ��ʊW������̂��𗝉����邱�Ƃ��ł���B�@���̐��ʂ͉F���̊��̕ω���\�����A�F���̓V�C��\�Ă������߂ɖ𗧂B�@�ȏ�̐��ʂ��g�ݍ��킳���ƁA���Ƃ��Ώ����̉F����s�m��n��̉^�p�I�y���[�^�́A���܉F���@�̎���̉F�������ǂ��Ȃ��Ă���̂��A���z�̊����͊����Ȃ̂��ۂ��A���ː��̋��x�͂��ꂩ��ǂ��Ȃ��čs���̂��ȂǁA���x�n���

�V�C�}�Łu�Ђ܂��摜�v������悤�ɒm�邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ�ł��낤�B

Last Updated : 1998�N1��13��

![[HOME]](pict/home.gif)

![[TOP]](pict/top.gif)